Somos, porque ellas fueron

Tres cosas no hay en España:

Café, azúcar y jabón.

El que tenga alguna de ellas

es que las trae del Peñón.

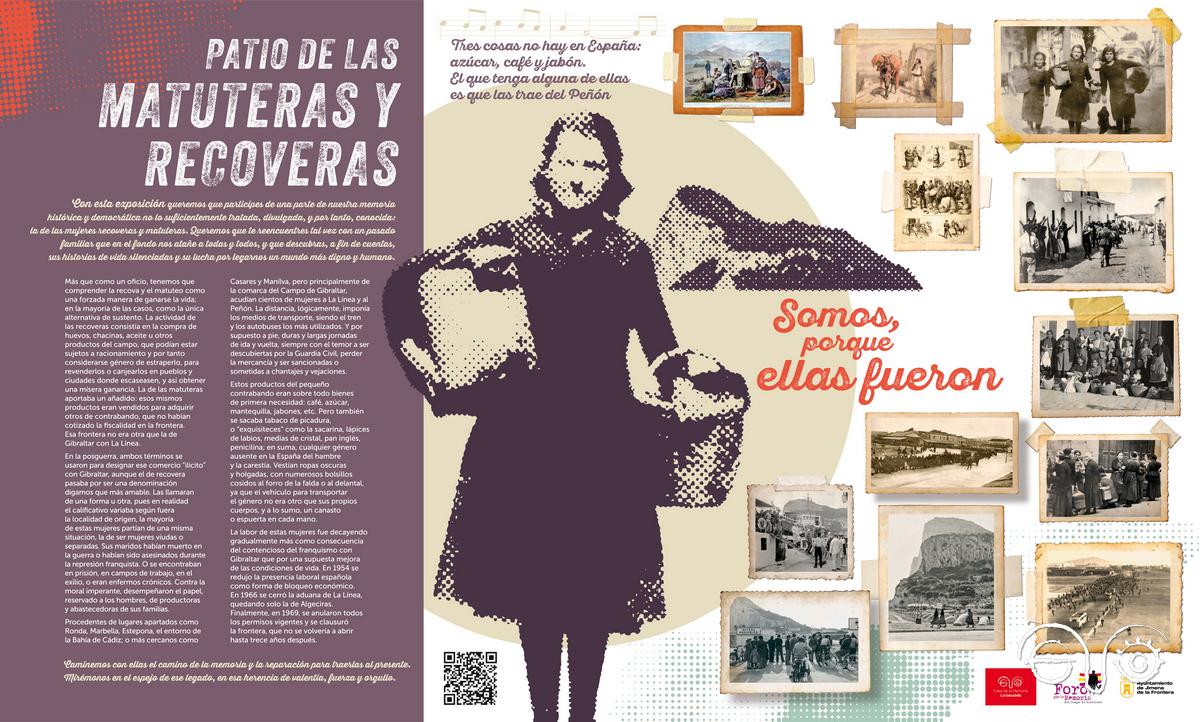

Con esta exposición queremos que participes de una parte de nuestra memoria histórica y democrática no lo suficientemente tratada, divulgada, y por tanto, conocida: la de las mujeres recoveras y matuteras. Queremos que te reencuentres tal vez con un pasado familiar que en el fondo nos atañe a todas y todos, y que descubras, a fin de cuentas, sus historias de vida silenciadas y su lucha por legarnos un mundo más digno y humano.

Más que como un oficio, tenemos que comprender la recova y el matuteo como una forzada manera de ganarse la vida; en la mayoría de las casos, como la única alternativa de sustento. La actividad de las recoveras consistía en la compra de huevos, chacinas, aceite u otros productos del campo, que podían estar sujetos a racionamiento y por tanto considerarse género de estraperlo, para revenderlos o canjearlos en pueblos y ciudades donde escaseasen, y así obtener una mísera ganancia. La de las matuteras aportaba un añadido: esos mismos productos eran vendidos para adquirir otros de contrabando, que no habían cotizado la fiscalidad en la frontera. Esa frontera no era otra que la de Gibraltar con La Línea.

En la posguerra, ambos términos se usaron para designar ese comercio «ilícito» con Gibraltar, aunque el de recovera pasaba por ser una denominación digamos que más amable. Las llamaran de una forma u otra, pues en realidad el calificativo variaba según fuera la localidad de origen, la mayoría de estas mujeres partían de una misma situación, la de ser mujeres viudas o separadas. Sus maridos habían muerto en la guerra o habían sido asesinados durante la represión franquista. O se encontraban en prisión, en campos de trabajo, en el exilio, o eran enfermos crónicos. Contra la moral imperante, desempeñaron el papel, reservado a los hombres, de productoras y abastecedoras de sus familias.

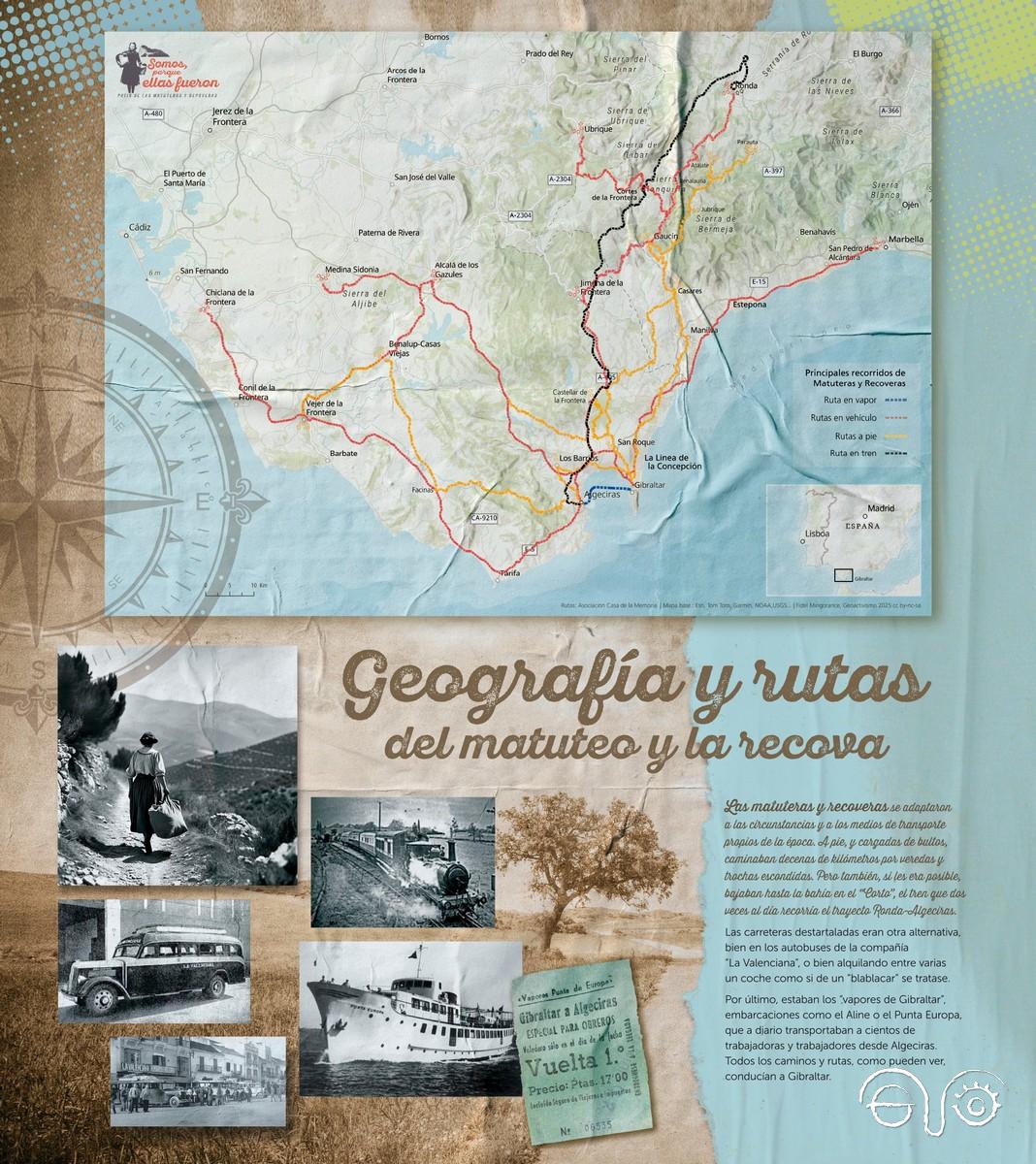

Procedentes de lugares apartados como Ronda, Marbella, Estepona, el entorno de la Bahía de Cádiz; o más cercanos como Casares y Manilva, pero principalmente de la comarca del Campo de Gibraltar, acudían cientos de mujeres a La Línea y al Peñón. La distancia, lógicamente, imponía los medios de transporte, siendo el tren y los autobuses los más utilizados. Y por supuesto a pie, duras y largas jornadas de ida y vuelta, siempre con el temor a ser descubiertas por la Guardia Civil, perder la mercancía y ser sancionadas o sometidas a chantajes y vejaciones.

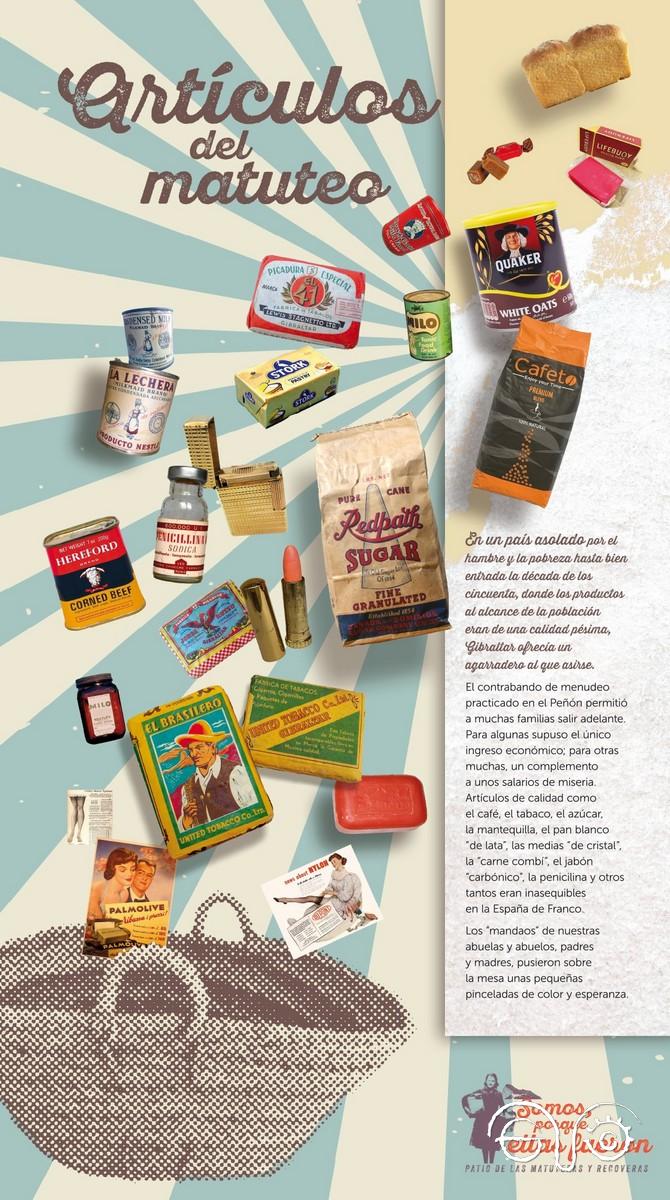

Estos productos del pequeño contrabando eran sobre todo bienes de primera necesidad: café, azúcar, mantequilla, jabones, etc. Pero también se sacaba tabaco de picadura, o «exquisiteces» como la sacarina, lápices de labios, medias de cristal, pan inglés, penicilina; en suma, cualquier género ausente en la España del hambre y la carestía. Vestían ropas oscuras y holgadas, con numerosos bolsillos cosidos al forro de la falda o al delantal, ya que el vehículo para transportar el género no era otro que sus propios cuerpos, y a lo sumo, un canasto o espuerta en cada mano.

La labor de estas mujeres fue decayendo gradualmente más como consecuencia del contencioso del franquismo con Gibraltar que por una supuesta mejora de las condiciones de vida. En 1954 se redujo la presencia laboral española como forma de bloqueo económico. En 1966 se cerró la aduana de La Línea, quedando solo la de Algeciras. Finalmente, en 1969, se anularon todos los permisos vigentes y se clausuró la frontera, que no se volvería a abrir hasta trece años después.

Caminemos con ellas el camino de la memoria y la reparación para traerlas al presente. Mirémonos en el espejo de ese legado, en esa herencia de valentía, fuerza y orgullo.

- Artículos:

- Araujo Balongo, José (1999). Las matuteras. Aljaranda: revista de estudios tarifeños, n.º 34, págs 28-30.

- Araujo Balongo, José (1999). Del frangollo a la leche en polvo, la mantequilla y el queso americano. Aljaranda: revista de estudios tarifeños, n.º 33, págs. 26-28.

- Archivo Histórico Provincial de Cádiz. El documento destacado, mayo de 2018. En la frontera de la ley. Documentos sobre la represión del contrabando.

- Arco Blanco, Miguel Ángel del (2016). Hambre, estraperlo y contrabando en el franquismo. Andalucía en la Historia, n.º 52, abril-julio de 2016, págs. 30-34.

- Carmona, María José (2023). Mujeres de pies grandes. Una historia sobre contrabandistas, hambre, insumisión. Centro de iniciativas turísticas de Casares. Artículo publicado originalmente en la revista Altair Magazine.

- Ponce Alberca, Julio (2010). La Guerra Civil y el Peñón de Gibraltar. Historia Contemporánea, n.º 41, págs. 321-343.

- Prieto Borrego, Lucía (2003). Racionamiento, Control Social y Estraperlo. Marbella: Los años del Hambre. Cilniana: revista de la asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, n.º 16, págs. 5-18.

- Román Ruiz, G., & del Arco Blanco, M. Ángel (2022). ¿Resistir con hambre? Estrategias cotidianas contra la autarquía en la consolidación del Franquismo. Ayer. Revista De Historia Contemporánea, 126(2), págs. 107–130.

- Romo Parra, Carmen (1995). El peñón de tantas culpas: mito y emblema del discurso desarrollista en el Campo de Gibraltar (1964-1967). Almoraima. Revista de Estudios Campogibraltareños, n.º 14.

- Terán Reyes, Francisco Javier (2012). Las cartillas de racionamiento, los fielatos y el estraperlo. Aljaranda: revista de estudios tarifeños, n.º 86, págs. 10-19.

- Trujillano Mena, Benito (2018-2020). Matuteras, estraperlistas y contrabandistas. El camino de Casares a Gibraltar. Cilniana: Revista de la asociación Cilniana para la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural, n.º 28-29, págs. 125-132.

- Documentales y vídeos:

- De estraperlo, película documental.

- Documental La Roca. Documanía TV.

- Resistir frente al hambre: estraperlistas, matuteras y hurtadoras de posguerra. Charla de las V Jornadas Histórico-Feministas organizadas por Sapere Aude.

- Matuteras de Casares, con Benito Trujillano. Marbella Televisión.

- El estraperlo y el Marqués de Villaverde. Corrupción durante el franquismo.

- El estraperlo, memoria del hambre (I parte). Programa La Memoria, Canal Sur.

- El estraperlo, memoria del hambre (II parte). Programa La Memoria, Canal Sur.

https://www.youtube.com/watch?v=loYJdWedSbo - Los años del hambre en la España de posguerra. Programa La Memoria, Canal Sur.

- La autarquía. Cartillas de racionamiento y estraperlo. Canal de Jorge Díaz.

- Grupos de mujeres que sufrieron la represión franquista (1ª parte)

- Grupos de mujeres que sufrieron la represión franquista (2ª parte)

- Mujeres bajo el Franquismo. Historia viva, UNED.

- Guardianas de la Memoria. Documental de Francisco Artacho.

- Libros (disponibles en la biblioteca de la Casa de la Memoria La Sauceda):

-

- Barranquero Texeira, Encarnación y Lucía Prieto Borrego. Así sobrevivimos al hambre Estrategias de supervivencia de las mujeres en la postguerra española. Málaga: Centro de Publiaciones de la Diputación de Málaga, 2003.

- Benería, Lourdes. Mujer, economía y patriarcado durante la España franquista. Barcelona: Anagrama, 1977.

- Corrales, María Jesús. Las expulsadas. Dauro, 2020.

- Díaz, Beatriz. Camino de Gibraltar: dependencia y sustento en La Línea y Gibraltar. Granada: Ruiz de Alorza, 2013.

- Díaz, Beatriz. Hambre, gracias a Dios, nunca pasamos. Memorias de infancia y juventud de seis mujeres: Luz Manso y María Márquez, de Facinas, y Antonia Moreno, Luz Trujillo, Manuela Román y Mari Luz Díaz, de Tarifa. San Juan de Aznalfarache: Atrapasueños, 2008.

- Díaz, Beatriz. Un rosal de flores chiquititas: represión y supervivencia en Los Barrios (Cádiz). Ubrique: Tréveris, 2011.

- Díez Gutiérrez, Enrique Javier. La memoria histórica democrática de las mujeres: Segunda República, guerra y exilio. Unidades didácticas para recuperar la memoria histórica democrática. Madrid: Plaza y Valdés, 2023.

- Falcón, Susana. Cien mujeres andaluzas: retratos del feminicidio franquista. Madrid: El Garaje ediciones, 2020.

- Fuentes Caballero, María Teresa. Al hilo de la conversación: voz, memoria y vida cotidiana de las mujeres del campo. Cádiz: Diputación Provincial, Servicio de Publicaciones, 2008

- Gallego Méndez, María Teresa. Mujer, Falange y franquismo. Madrid: Taurus, 1983.

- Gálvez Biesca, Sergio y Fernando Hernández Holgado (editores). Presas de Franco. Fundación de Investigaciones Marxistas; Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga, 2007.

- García Díaz, Malgara. El cierre de la verja de Gibraltar visto a través de la prensa. Jimena de la Frontera: Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Casa de la Memoria La Sauceda, 2020.

- León Moriche, Juan Miguel. Memoria de mujer: Víctimas de la represión y resistentes al franquismo en el Campo de Gibraltar. Ediciones El Boletín, 2024.

- Maestre Alfonso, Juan. Hombre, tierra y dependencia en el Campo de Gibraltar: un estudio de campo en una zona subdesarrollada. Madrid: Ciencia Nueva, 1968.

- Martí Gómez, José. La España del estraperlo (1936-1952). Barcelona: Planeta, 1995.

- Pérez Gómez, María Llanos. «Mujeres de instintos perversos». La justicia militar franquista contra las mujeres en Albacete (1939-1948). Madrid: Sílex, 2024.

- Pérez González, Beatriz. Estraperlo en Cádiz: la estrategia social. Cádiz: Quorum Libros, 2004.

- Ruiz Franco, Rosario. ¿Eternas menores?. Las mujeres en el franquismo. Madrid: Biblioteca Nueva, 2007.

- Sánchez, Pura. Individuas de dudosa moral: la represión de las mujeres en Andalucía (1936-1958). Barcelona: Bellaterra, 2021.

- Sánchez-Cabeza Earle, Enrique. Presencia de La Línea en la guerra y en las prisiones del Franquismo. La Línea: ALDEPAMA, 2008.

- Sánchez Mantero, Rafael. Estudios sobre Gibraltar: política, diplomacia y contrabando en el siglo XIX. Cádiz: Diputación Provincial, 1989.

- Sánchez Soler, Mariano. Ricos por la patria. Grandes magnates de la dictadura, altos financieros de la democracia. Barcelona: Plaza & Janés, 2001.

- Sígler Silvera, Fernando. Prensa franquista y antecedentes del cierre de la verja de Gibraltar: según el semanario Mundo (1964-1965). Jimena de la Frontera: Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar, Casa de la Memoria La Sauceda, 2019.

- Téllez, Juan José. Yanitos: viaje al corazón de Gibraltar (1713-2013). Sevilla: Centro de Estudios Andaluces, 2014.

- Trillo Huertas, Juan Ignacio. Memorialistas campogibraltareñas del convulso siglo XX. Algeciras: Servicio de publicaciones de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, 2023.

Geografía y rutas del matuteo y la recova

Artículos del matuteo

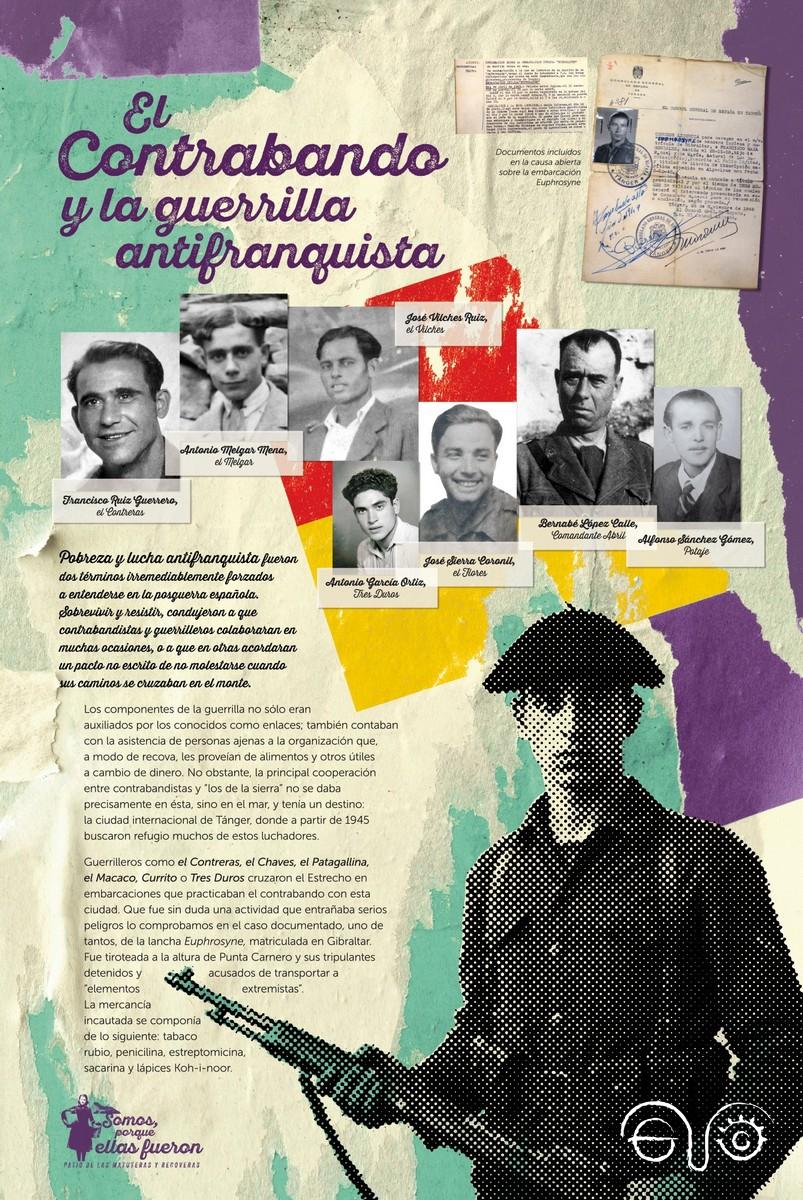

El contrabando y la guerrilla antifranquista

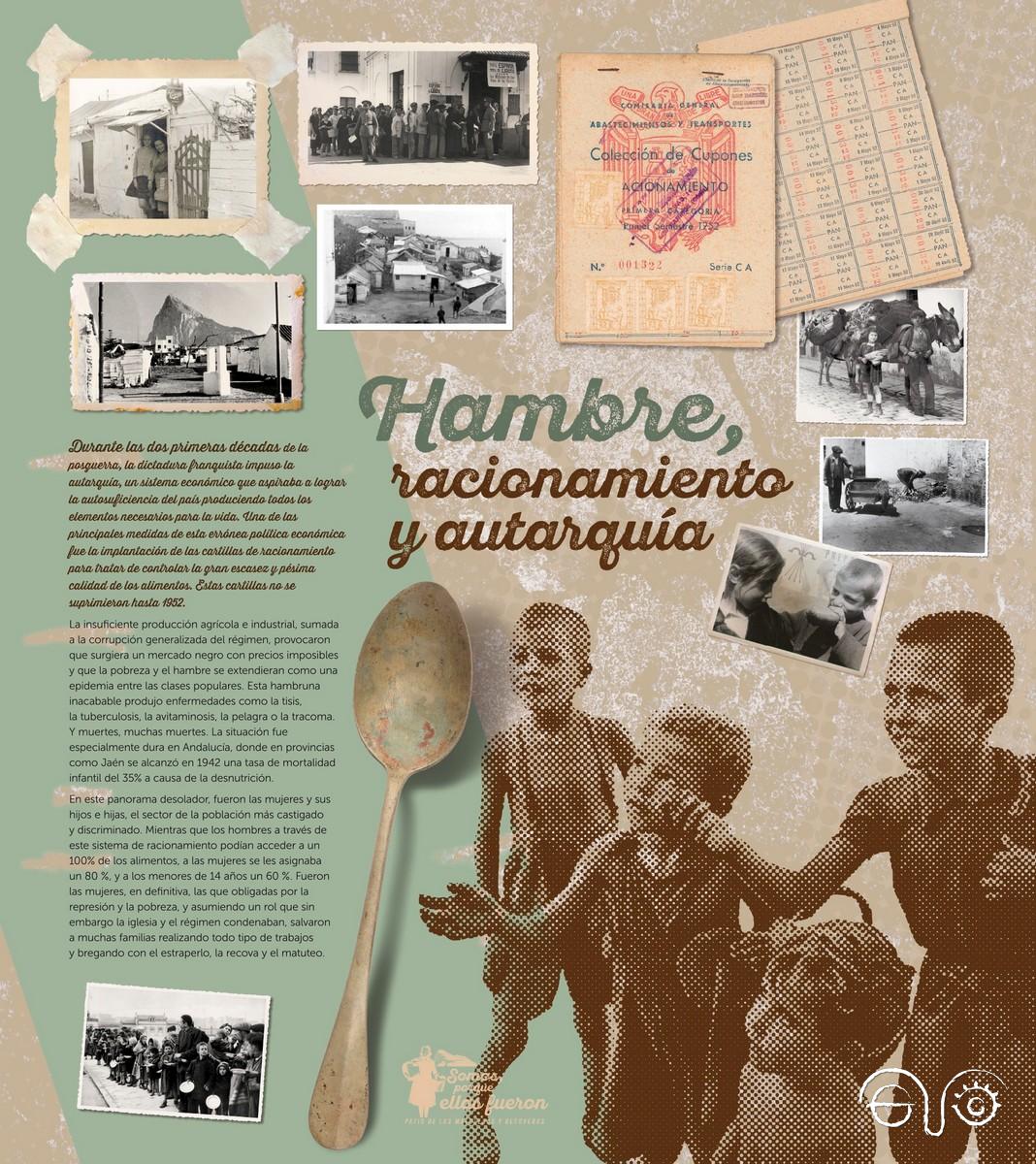

Hambre, racionamiento y autarquía

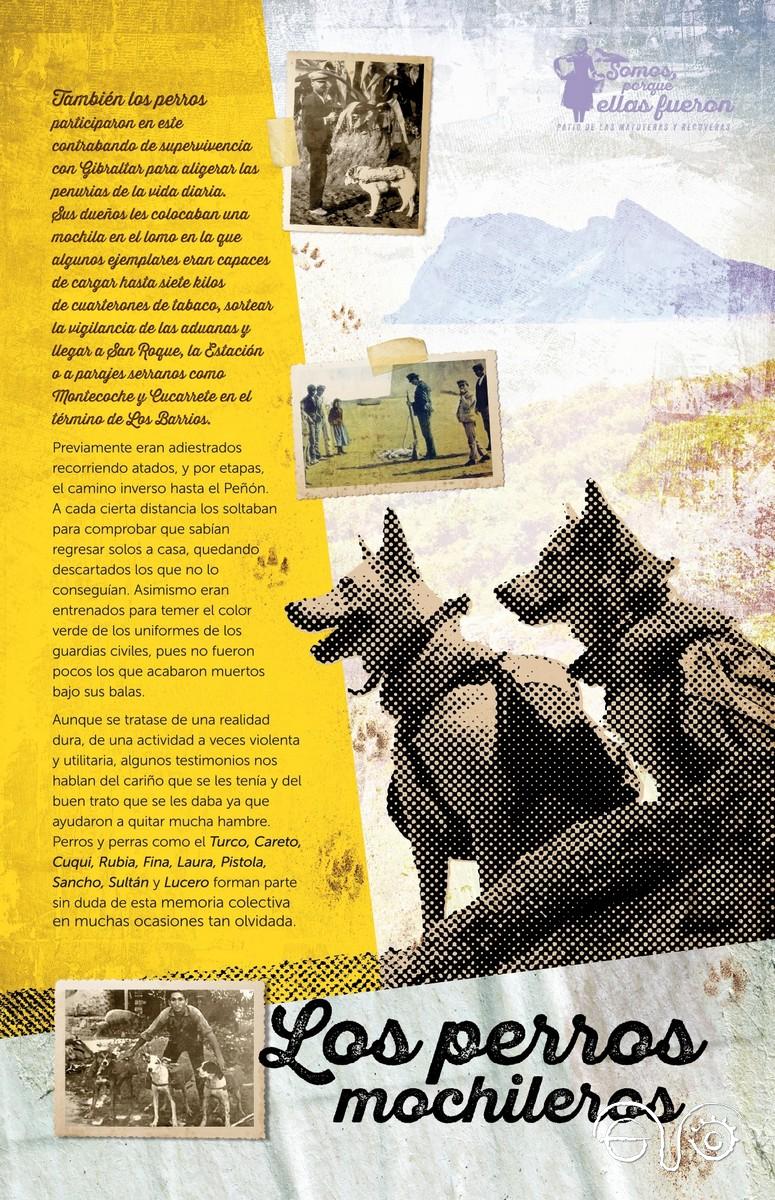

Los perros mochileros

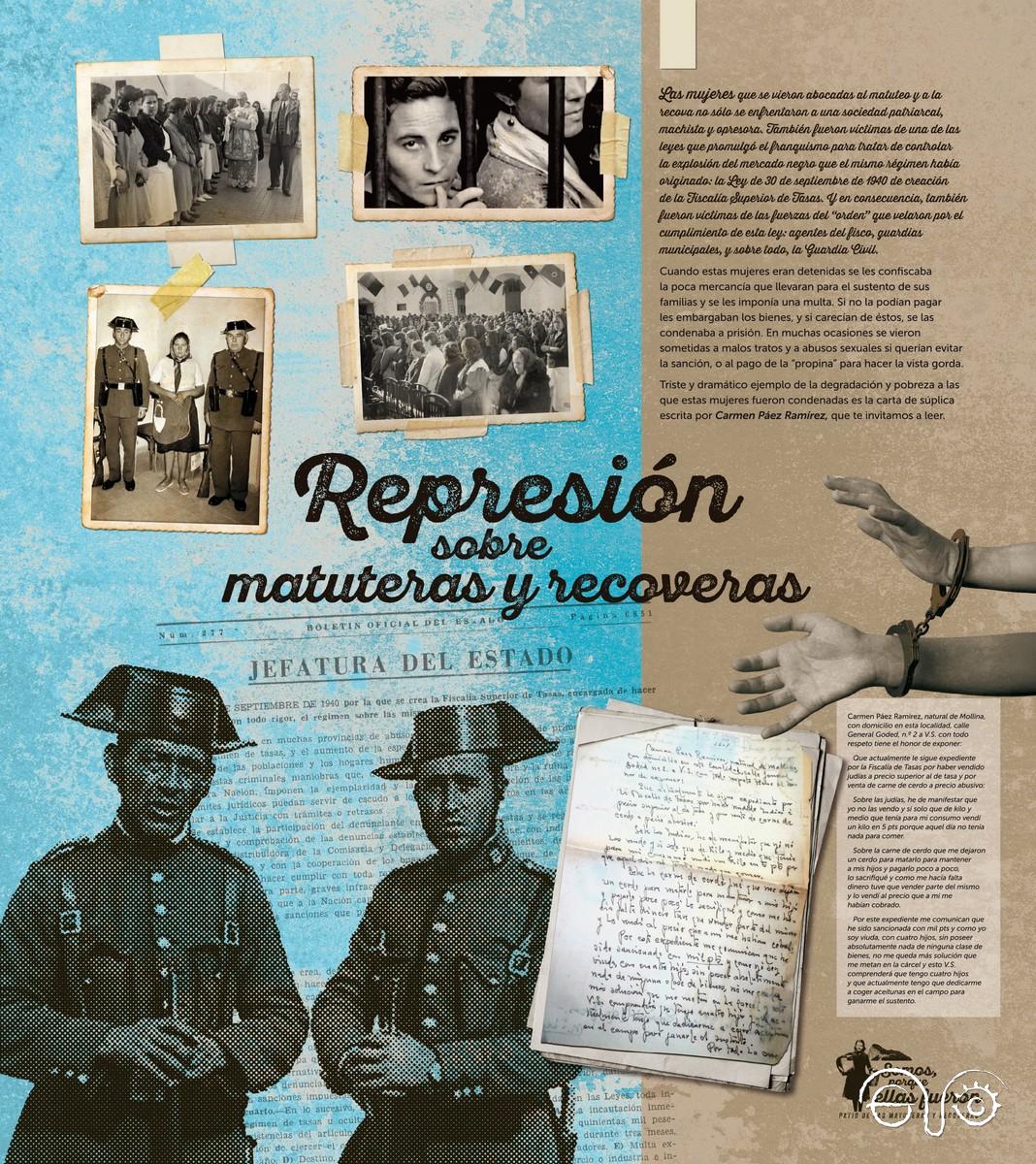

Represión sobre matuteras y recoveras

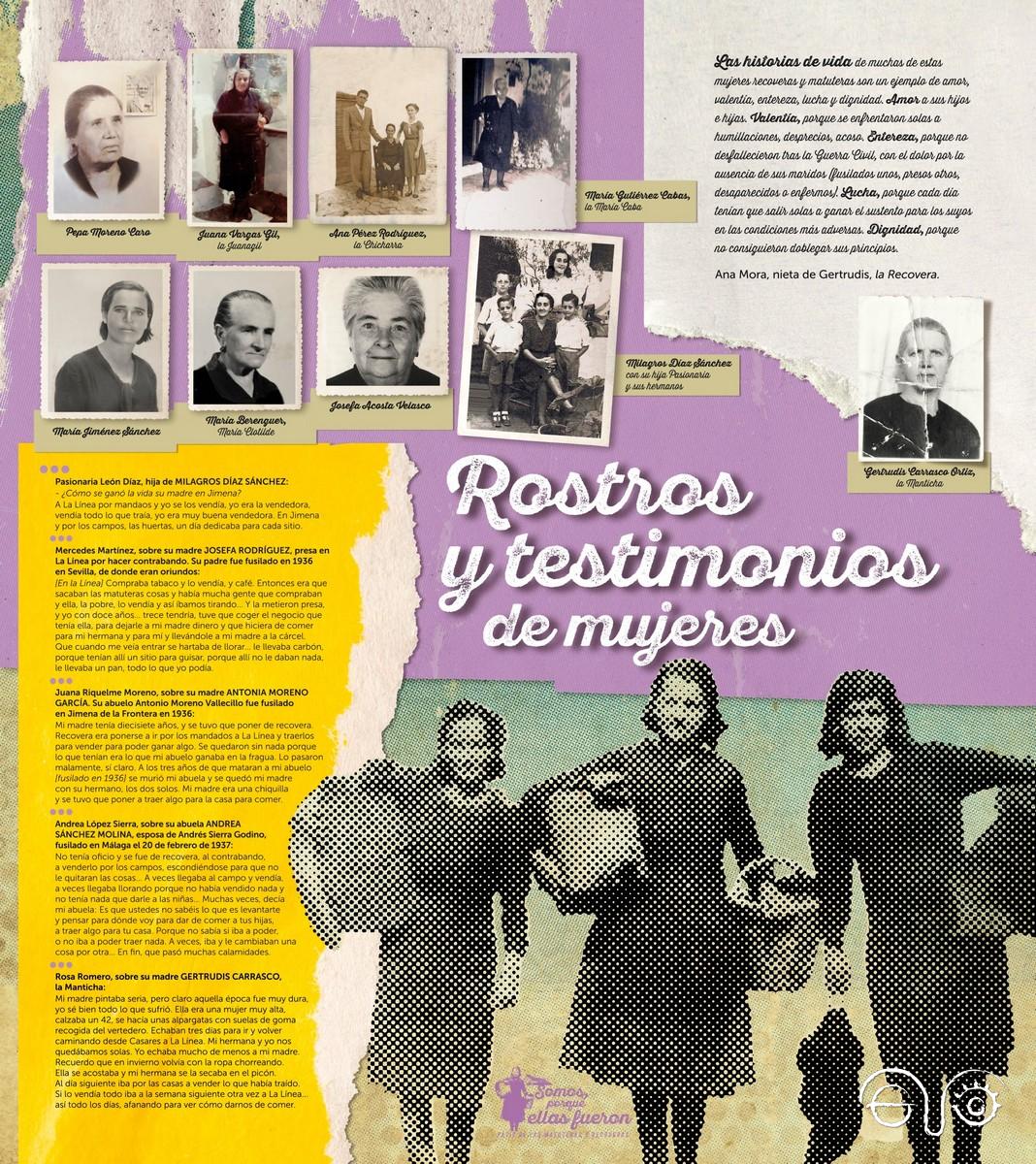

Rostros y testimonios de mujeres